Un siècle après sa première danse parisienne, Joséphine Baker continue d’envoûter la France. Entre rire, résistance et liberté, elle incarne un pays qui se veut ouvert, vibrant et juste.

Il y a cent ans, tout débutait…

Paris, 2 octobre 1925 : la salle du Théâtre des Champs-Élysées bruisse d’impatience. Le rideau se lève. Une jeune femme noire, presque nue, apparaît. Elle porte une ceinture de bananes, un sourire éclatant et une énergie que rien ne semble pouvoir contenir. Le public reste d’abord figé, surpris, puis explose d’enthousiasme. La Revue nègre vient de commencer. La France découvre Joséphine Baker.

Ce soir-là, un mythe naît. Et cent ans plus tard, cette apparition continue de hanter l’imaginaire collectif. Elle symbolise bien plus qu’un simple spectacle : elle incarne un basculement. Celui d’une femme qui allait transformer la scène, l’art et la France elle-même.

Des trottoirs de Saint-Louis aux planches de Paris

Joséphine Baker est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, au cœur de l’Amérique ségrégationniste. Son enfance est rude, marquée par la pauvreté et la discrimination. Elle danse dans les rues pour quelques pièces. Elle chante, rit, rêve. À quinze ans, elle quitte tout. Elle épouse un homme, William Baker, dont elle garde le nom, et s’engage dans des troupes itinérantes. Mais l’Amérique ne veut pas d’elle. Elle veut la réduire, la contenir, lui rappeler sans cesse la couleur de sa peau. Alors, Joséphine s’en va. En 1925, elle embarque pour la France avec la troupe de La Revue nègre. Elle ne parle pas français mais elle sait danser. Et surtout, elle sait regarder le monde avec défi.

La révélation du siècle

La France découvre Joséphine avant même de la comprendre. Sur scène, elle incarne une liberté primitive, un corps en mouvement, une joie pure. Dans le Paris des Années folles, encore marqué par la guerre, elle apporte un souffle nouveau. Les critiques s’emballent, Les spectateurs affluent. Les surréalistes, fascinés, voient en elle un symbole de renouveau artistique. Les musiciens de jazz, arrivés d’Amérique comme elle, trouvent en Joséphine une sœur d’âme.

En quelques mois, elle devient la star de Paris. Les affiches s’arrachent, les journaux la célèbrent, les photographes l’adorent. Baker incarne une époque : celle du rythme, du mouvement, de la fête. Mais derrière le rire et la danse, il y a déjà une conscience. Elle sait que le regard posé sur elle n’est pas toujours innocent.

Elle joue avec les clichés, les retourne, les ridiculise. Et peu à peu, elle prend le contrôle de son image.

“J’ai deux amours”

En 1930, Joséphine Baker chante J’ai deux amours. Sa voix chaude, légèrement voilée, envahit les cabarets. Les paroles résonnent : “J’ai deux amours, mon pays et Paris.” Tout est dit. L’Amérique l’a rejetée, la France l’a accueillie.

Elle a trouvé ici un pays qui, pour un temps, ne la juge ni sur sa couleur ni sur son origine. La chanson devient un hymne. Elle incarne à la fois l’exil, l’amour, la reconnaissance. Et Baker devient, pour le public français, la plus parisienne des femmes venues d’ailleurs. Mais la fête ne durera pas éternellement.

L’heure du courage

Quand la guerre éclate en 1939, Joséphine Baker n’hésite pas : elle s’engage. Pas symboliquement, pas pour l’image, mais pour de vrai. Elle devient agent du contre-espionnage. Ses partitions musicales cachent des messages secrets. Ses tournées servent de couverture à des missions pour la Résistance française. Elle transporte des documents, recueille des informations, héberge des résistants dans son château des Milandes, en Dordogne.

Les nazis la considèrent comme dangereuse. Elle, continue de chanter. Pour soutenir les soldats, pour entretenir la flamme. À la Libération, la France la décore : Croix de guerre, médaille de la Résistance, Légion d’honneur. Joséphine Baker, la danseuse des Années folles, est désormais une héroïne.

Un idéal de fraternité

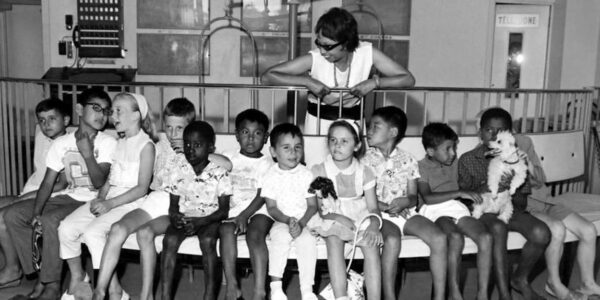

Après la guerre, Joséphine ne cherche pas la gloire. Elle cherche le sens. Elle rêve d’un monde où les enfants de toutes les couleurs vivraient ensemble. Elle adopte, un à un, douze enfants venus de tous les continents. Elle les appelle sa tribu arc-en-ciel. Dans son château des Milandes, elle veut créer un modèle miniature de fraternité. Un monde sans haine, sans frontière, sans racisme. Certains la trouvent naïve, d’autres la jugent mégalomane. Mais elle, continue d’y croire. Elle ouvre son domaine au public. Les visiteurs viennent voir cette arche humaine, symbole vivant de l’utopie qu’elle porte.

Des luttes et des ombres

Les années 1950 et 1960 sont plus dures. Les Milandes coûtent cher et les spectacles se vendent moins bien. Les dettes s’accumulent. Mais Joséphine reste debout. En 1963, elle participe à la grande marche sur Washington, aux côtés de Martin Luther King. Elle parle, vêtue de son uniforme militaire français, devant des milliers de personnes. Sa voix tremble mais son message est clair : la dignité humaine ne se négocie pas. Dans un monde encore fracturé, elle incarne le lien : entre l’Europe et l’Amérique, entre l’art et l’engagement, entre la scène et la vie.

Une étoile éteinte, un mythe éternel

Joséphine Baker meurt à Paris le 12 avril 1975, quelques jours après une nouvelle revue triomphale au Bobino. Elle avait 68 ans. Elle venait de prouver, une fois encore, que la scène était sa patrie. Ses funérailles attirent des milliers de Parisiens. Elle reçoit les honneurs militaires. La France pleure une artiste, une résistante, une femme libre. Pendant longtemps, son nom reste dans les mémoires, mais son rôle politique est oublié. Puis, les générations suivantes redécouvrent son parcours. Les historiens, les artistes, les féministes, les militants lui redonnent sa place. En 2021, elle entre au Panthéon. Première femme noire, première artiste étrangère à reposer dans ce sanctuaire républicain. Sur le fronton, on peut lire : “Joséphine Baker, 1906 – 1975. Artiste, résistante, et femme engagée.” C’est un symbole fort, celui d’une France qui reconnaît enfin la diversité de ses héros.

Cent ans après, Paris se souvient

En 2025, la France célèbre le centenaire de La Revue nègre. Des expositions fleurissent, des documentaires retracent sa vie, des concerts réinterprètent ses chansons. Le Théâtre des Champs-Élysées rejoue quelques numéros d’époque. Les musées redécouvrent son influence sur la mode, la musique, le regard colonial.

À Paris, une grande rétrospective retrace son parcours, de Saint-Louis à la Résistance. Des jeunes artistes revisitent son héritage. Les écoles évoquent son entrée au Panthéon comme un acte fondateur de la mémoire républicaine. Cent ans après ses débuts, Joséphine Baker reste moderne. Son rire, sa grâce, sa détermination résonnent encore. Elle parle à une époque qui cherche, elle aussi, à se réinventer. À retrouver du sens dans la liberté, l’art, l’ouverture.

Laisser un commentaire

Vous devez être dentifié pour poster un commentaire.