Dans les vergers de nos belles campagnes, un vent léger soulève les rameaux fins des pistachiers. Leur silhouette, trapue et élégante, évoque la Méditerranée ancienne. Longtemps oubliée, la pistache française renaît. Sous le soleil de Provence, d’Occitanie ou de Corse, elle redessine peu à peu le visage d’une agriculture en quête de sens. Pendant des décennies, on l’avait reléguée au rang de curiosité botanique. Les producteurs français l’avaient abandonnée, faute de marché, faute de moyens. Puis, il y a une dizaine d’années, quelques pionniers ont recommencé à planter. Des agriculteurs convaincus que le futur s’écrit avec des cultures sobres, adaptées et à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, ils sont plusieurs dizaines à miser sur cet arbre de lumière. Et leur pari commence à prendre forme.

Les racines d’un retour

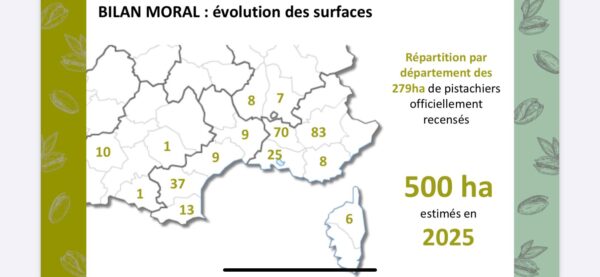

Tout a commencé autour de 2018. L’association Pistache en Provence voit le jour, suivie du Syndicat France Pistache. Leur ambition : structurer une filière française crédible, du champ à l’assiette. Depuis, environ 500 hectares ont été plantés, dont près de la moitié dans la région PACA. Un chiffre encore modeste, mais symbolique. Car la France n’a jamais cessé de consommer des pistaches. Chaque année, elle en importe 12 000 à 15 000 tonnes, venues surtout d’Iran, de Turquie ou même des États-Unis. Une dépendance totale à l’étranger, que la nouvelle génération de producteurs rêve de réduire.

Une culture pour demain

Le pistachier aime la chaleur. Il tolère la sécheresse. Ses racines profondes vont chercher l’eau là où les autres cultures renoncent. Sous le ciel durci par le changement climatique, c’est une bénédiction. Dans les terres calcaires du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées orientales, de l’Aude ou de Corse, il trouve ainsi un nouvel équilibre. Moins d’arrosage, moins de traitements, moins de dépendance. Une culture sobre, rustique, mais exigeante. Car il faut du temps, beaucoup de temps car avant de produire, le pistachier attend : Six ans en moyenne avant la première récolte commerciale. Un rythme lent, presque méditatif. Mais la récompense est belle avec désormais une pistache française, fine, verte, douce et parfumée, qui rivalise avec les meilleures variétés du monde.

Des défis à la hauteur de l’espérance

Le climat, bien qu’idéal, n’est pas sans caprices. Le pistachier redoute le gel tardif du printemps. Une seule nuit froide peut ruiner des mois d’efforts. La pollinisation, assurée par le vent, dépend aussi de la météo et les rendements varient d’une année à l’autre.

Pourtant, les agriculteurs ne se découragent pas. Ils s’organisent, expérimentent, testent de nouvelles variétés. Les chambres d’agriculture accompagnent la recherche.

Des stations expérimentales, comme celle de Carpentras, suivent les essais de production.

En 2024, la production nationale atteignait environ 800 kg bruts. Certes, c’est une goutte d’huile dans l’océan mondial, mais une étape importante.

Et surtout, la dynamique s’accélère : 50 à 80 hectares supplémentaires sont plantés chaque année.

La structuration d’une filière

Dans ce mouvement, les acteurs se multiplient. Le Syndicat France Pistache fédère aujourd’hui plus d’une centaine de producteurs, dont près de la moitié en agriculture biologique. Son rôle : mutualiser les efforts, standardiser les pratiques, chercher des débouchés.

Une marque collective, « Pistaches de France », a vu le jour. Son objectif : garantir l’origine, la qualité et la traçabilité. Le consommateur sait ainsi qu’il achète un produit local, cultivé et transformé en France.

En parallèle, l’association Pistache en Provence poursuit le travail de terrain : formation, accompagnement technique, appui à la plantation. Les exploitants bénéficient aussi du soutien des collectivités locales. La Région Sud, par exemple, a mis en place un plan de développement dédié à la pistache, pour renforcer la souveraineté alimentaire et la résilience des territoires. Petit à petit, la filière se dote d’une colonne vertébrale.

Enfin, l’ambition est technologique. Améliorer le site, enrichir l’expérience et ainsi utiliser le numérique pour créer des parcours personnalisés pour faire de chaque visite un voyage.

Un marché en quête de sens

Le marché mondial de la pistache pèse lourd. Chaque année, plus d’un million de tonnes sont produites. Les États-Unis dominent (environ 50 % de la production mondiale), suivis par l’Iran et la Turquie. Face à ces géants, la France ne peut rivaliser sur le volume. Mais elle joue une autre carte : celle de la qualité, du terroir, de la traçabilité. Les circuits courts et les produits premium séduisent une clientèle exigeante.

Sur les marchés provençaux, la pistache française se vend parfois jusqu’à 10 € le kilo en coque, contre 6 à 8 € pour les importées. Les chefs pâtissiers, chocolatiers et artisans glaciers s’y intéressent. Certains voient dans cette culture un filon gastronomique. La pâte de pistache « Made in France » commence même à apparaître dans les vitrines parisiennes. Ainsi, la pistache n’est plus seulement un fruit sec. Elle devient un symbole : celui d’une agriculture identitaire, durable et fière de ses racines.

Une économie patiente, mais prometteuse

L’investissement initial reste conséquent. Planter un verger de pistachiers coûte entre 15 000 et 25 000 € par hectare, selon les infrastructures. Il faut financer l’irrigation, le matériel, et surtout attendre plusieurs années avant le premier revenu.

Mais la rentabilité, à terme, peut être au rendez-vous. Un verger adulte produit entre 800 kg et 1 tonne par hectare, selon les conditions. Et la demande mondiale ne cesse de croître, portée par la consommation de fruits secs et la tendance végétarienne.

À l’horizon 2035, les acteurs visent 2 000 hectares en production. Cela représenterait une capacité d’environ 1 500 tonnes par an. De quoi couvrir une petite partie de la demande nationale, mais avec une forte valeur ajoutée.

L’arbre du climat de demain

Dans le contexte actuel de réchauffement, le pistachier apparaît presque providentiel.

Résistant à la sécheresse, il consomme quatre fois moins d’eau qu’un verger de pommiers. Il stabilise les sols, limite l’érosion, et offre un couvert végétal toute l’année.

De plus, la pistache peut être cultivée en bio sans grande difficulté. Les ravageurs sont rares, les traitements limités. C’est un argument fort dans une société de plus en plus sensible à la qualité alimentaire.

Des saveurs et une identité française

Au-delà de l’économie, la pistache porte aussi une image. Celle de la douceur, de la convivialité, du goût du Sud. Dans les villages du Luberon, des producteurs organisent déjà des fêtes de la pistache, à l’image des fêtes de l’olive. Les chefs locaux créent des desserts aux pistaches françaises, les pâtissiers revisitent les calissons, les artisans distillent la couleur verte dans leurs recettes. Un mouvement culturel se dessine. Et comme souvent en France, la gastronomie devient le meilleur ambassadeur du territoire.

La réussite de la filière passera par la coopération. Les producteurs, les chercheurs, les collectivités et les transformateurs avancent ensemble. Des projets de coopératives voient le jour. Des ateliers de décorticage et de torréfaction s’installent pour éviter d’envoyer les pistaches à l’étranger. « Il faut maîtriser toute la chaîne, de l’arbre à la table », explique un transformateur du Vaucluse. « Sinon, on ne pourra pas rivaliser. » C’est le sens de la démarche collective : créer un écosystème local, viable et durable.

Laisser un commentaire

Vous devez être dentifié pour poster un commentaire.