En France, les produits du terroir racontent une histoire. Celle des sols, des savoir-faire, des traditions. Pour protéger cet héritage, une distinction s’est imposée au fil des années : l’Indication Géographique Protégée, ou IGP. Cette appellation valorise des produits ancrés dans leur territoire, sans toutefois exiger l’excellence technique des AOC ou AOP. Et pourtant, derrière ce sigle, se cache une mosaïque de goûts, de métiers, d’enjeux économiques et de fierté locale. Bienvenue dans la France des IGP.

Qu’est-ce qu’une IGP ?

L’Indication Géographique Protégée est un signe officiel de qualité européen, apparu en 1992. Il s’applique à des produits agricoles, viticoles ou agroalimentaires, dont au moins une des étapes de production, de transformation ou d’élaboration se déroule dans une aire géographique déterminée. Cette différence avec l’AOP (Appellation d’Origine Protégée), qui exige que toutes les étapes aient lieu sur le territoire défini, fait de l’IGP un label plus souple et plus accessible.

En France, c’est l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) qui encadre la reconnaissance des IGP. Une fois validée au niveau national, la demande est transmise à la Commission européenne, qui statue définitivement. Résultat : plus de 250 produits français portent aujourd’hui le label IGP, qu’il s’agisse de charcuteries, de fromages, de fruits, de légumes, de volailles… ou de vins.

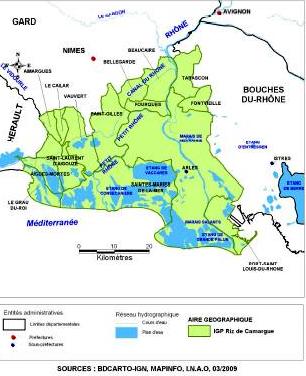

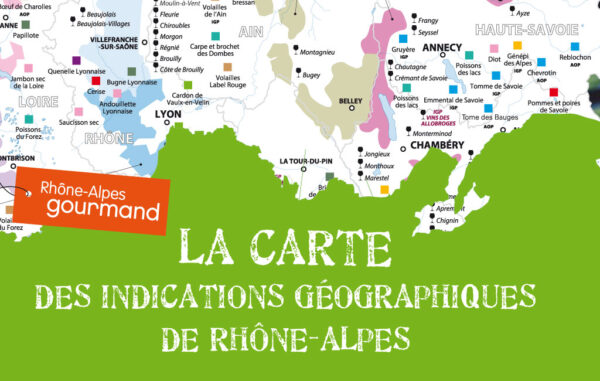

Une carte de France des saveurs

Parcourir la France à travers ses IGP, c’est faire un tour gourmand des régions. Chaque territoire y défend son patrimoine culinaire. Dans le Sud-Ouest, on trouve le Jambon de Bayonne, dont la salaison traditionnelle repose sur le sel des Pyrénées. En Auvergne, les lentilles vertes du Puy bénéficient d’une IGP depuis 1996. En Provence, c’est l’olive de Nyons qui est mise à l’honneur, tandis que la Bretagne peut s’enorgueillir de son coco de Paimpol.

Côté vins, l’IGP est tout aussi précieuse. À côté des AOP prestigieuses comme Bordeaux ou Bourgogne, les IGP permettent de valoriser des productions de qualité, mais plus accessibles. Par exemple, l’IGP Pays d’Oc rassemble une grande diversité de cépages cultivés dans le Languedoc-Roussillon, tandis que les vins de l’IGP Val de Loire offrent une alternative aux appellations plus strictes de la région.

Pourquoi une IGP ?

La création d’une IGP répond à trois objectifs principaux : protéger, valoriser, et dynamiser.

L’IGP protège d’abord le nom du produit contre les usurpations et les imitations. Ainsi, un saucisson « de l’Ardèche » ne peut être commercialisé sous ce nom que s’il respecte le cahier des charges défini par l’IGP Saucisson sec de l’Ardèche. Cela évite les abus de langage, les contrefaçons et les pertes de valeur pour les producteurs engagés.

Ensuite, l’IGP valorise un savoir-faire spécifique, souvent transmis de génération en génération. Elle permet de reconnaître un mode de fabrication, un lien au territoire, une tradition. Cela donne au consommateur des garanties sur la provenance et les conditions d’élaboration du produit.

Enfin, les IGP jouent un rôle central dans l’aménagement rural en dynamisant les territoires. Elles soutiennent les productions locales, créent des emplois non délocalisables, et participent au maintien d’une économie vivante sur l’ensemble du territoire. Selon l’INAO, les filières IGP génèrent des milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et représentent des milliers d’exploitations en France.

Un levier économique majeur

Derrière chaque IGP, il y a des hommes et des femmes, souvent engagés collectivement dans une démarche de filière. Pour obtenir et conserver l’IGP, ils doivent respecter un cahier des charges précis : origine géographique, techniques de production, contrôles réguliers. Cela implique souvent la création d’un syndicat ou d’une association de producteurs.

Ces efforts sont récompensés par une meilleure valorisation des produits. L’IGP permet d’accéder à de nouveaux marchés, d’attirer les consommateurs sensibles à la qualité et à l’authenticité. Elle facilite aussi les exportations, car elle est reconnue dans toute l’Union européenne, et au-delà, via des accords commerciaux.

Certaines IGP, comme le piment d’Espelette ou le pruneau d’Agen, sont devenues de véritables marques territoriales. Elles incarnent un savoir-vivre, un lien à la terre, une image positive de la ruralité. Pour les consommateurs, elles offrent une alternative aux produits industriels standardisés, tout en rassurant sur l’origine et la traçabilité.

Des défis à relever

Mais tout n’est pas simple dans le monde des IGP. La reconnaissance du label peut être longue (parfois plus de 10 ans de démarches), et l’équilibre entre tradition et innovation n’est pas toujours facile à maintenir. Il faut aussi faire face à la concurrence d’autres signes de qualité, comme le label rouge, le bio, ou les marques distributeurs qui jouent sur des codes proches sans avoir de certification officielle.

De plus, certaines IGP restent méconnues du grand public. Si le Jambon de Bayonne ou les Vins de Pays d’Oc sont bien identifiés, d’autres appellations peinent à se faire une place dans les rayons. Il reste donc un travail d’information et de pédagogie à mener, pour renforcer la lisibilité de ces sigles et la confiance des consommateurs.

Enfin, la pression foncière, le changement climatique, ou les fluctuations du marché peuvent fragiliser certaines filières IGP, notamment dans le monde agricole. Il est donc essentiel de continuer à accompagner ces démarches collectives, d’un point de vue réglementaire, technique et financier.

Une reconnaissance au-delà des frontières

La France n’est pas seule dans cette démarche. En Europe, d’autres pays ont aussi développé des IGP fortes : l’Italie avec le Parmigiano Reggiano, l’Espagne avec le jambon Serrano, ou la Grèce avec la feta. L’Union européenne promeut activement ces signes de qualité, qui participent à une souveraineté alimentaire et à une diversité culturelle et gastronomique.

En France, ce patrimoine vivant des IGP est aussi une vitrine à l’international. Il attire les touristes, séduit les chefs cuisiniers, et contribue à l’image d’excellence de la gastronomie française. Une baguette, un fromage, un vin, un fruit : chaque IGP est un ambassadeur.

Laisser un commentaire

Vous devez être dentifié pour poster un commentaire.